SIDFEM

Strain and Interface Design for the Optimization of Ferroelectricity in the Hf1-xZrxO2 Material System (SIDFEM)

Field of research:

- Duration:

- 01.06.2025 - 31.05.2028

- Project status:

- ongoing

- Institutions:

- Department of Applied Sciences and Mechatronics

- Project management:

- Prof. Dr. Alfred Kersch, Prof. Dr. Ney Moreira

- Funding program:

- DFG Sachbeihilfen

- Third-party funding type:

- DFG

- Project type:

- Forschung

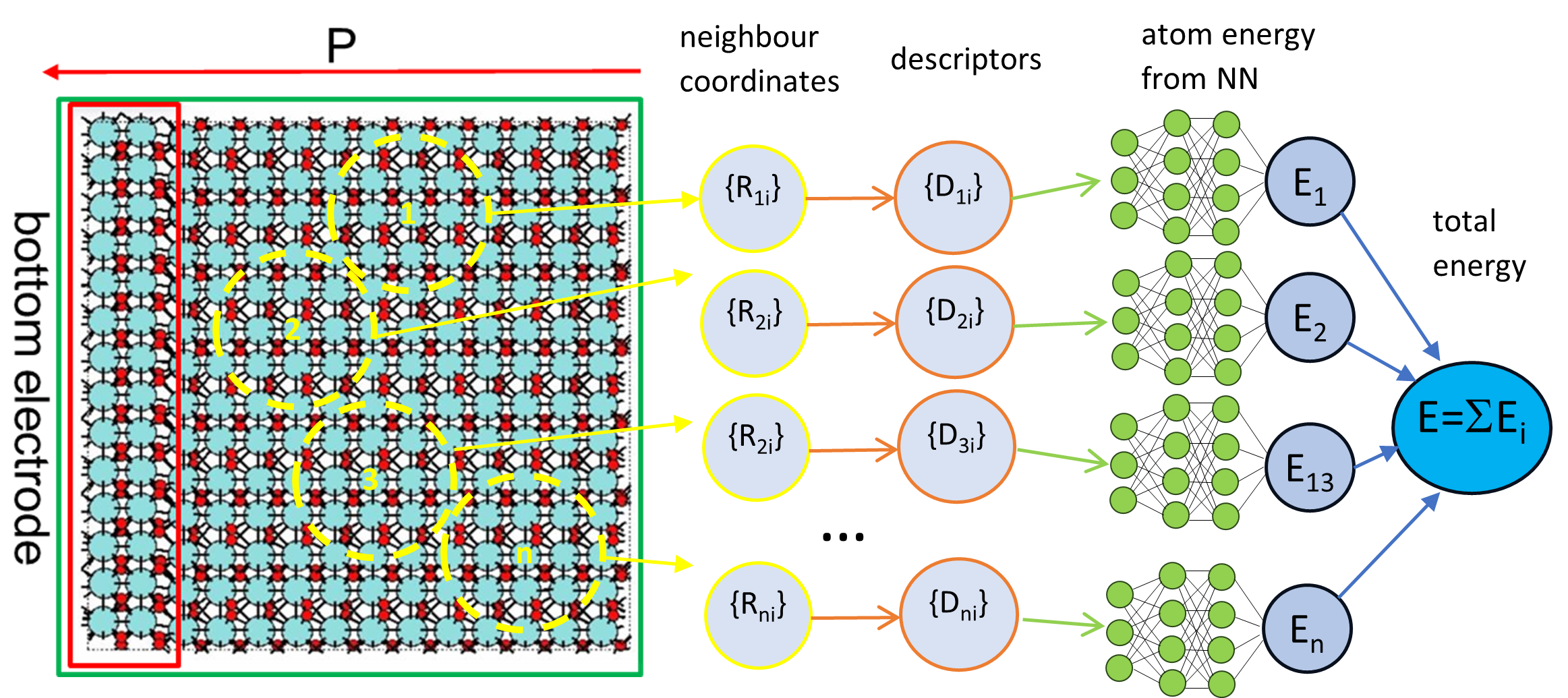

Im Projekt SIDFEM (Strain and Interface Design for the Optimization of Ferroelectricity in the Hf1-xZrxO2 Material System) erforschen die Hochschule München und das Namlab / TU Dresden ferroelektrische Kondensatoren durch Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit Simulation. Dafür wird an der HM ein Modell für die atomare Wechselwirkung auf der Basis von neuronalen Netzen entwickelt, um Strukturen realistischer Größe einschliesslich der Effekte von Lamination, Stress, Temperatur und elektrischem Feld zu berechnen.

Hafniumdioxid spielt eine zentrale Rolle in der modernen Mikroelektronik, insbesondere in der Halbleitertechnologie. Das Materialsystem verspricht verbesserte Schaltgeschwindigkeit und geringeren Energieverbrauch in modernen Prozessoren, ermöglicht weitere Miniaturisierung, und ist Treiber neuer Anwendungen wie ferroelektrische, nichtflüchtige Speicher, was neue Speichertechnologien wie FRAM oder viel schnellere neuromorphe Systeme ermöglicht. Hf1-xZrxO2 (HZO) mit dem Zr Mischungsanteil 0<x<1 erweitert die Anwendung auf ultradünne Schichten. Bisher wurde die Entwicklung der Devices im Zusammenspiel von experimentellen Prototypen und Simulationen der strukturellen und elektronischen Materialeigenschaften mit konventionellen Dichtefunktionalrechnungen (DFT) durchgeführt (siehe die vorigen DFG-Projekte Zeppelin und D3PO), jedoch sind DFT-Rechnungen limitiert, weil die machbaren Rechnungen wegen der maximalen Systemgröße von wenigen 100 Atomen und wegen der fehlenden Temperatur und externer elektrischen Felder zu stark idealisieren. In den letzten Jahren haben jedoch parallel arbeitende Grafikkarten und Modelle basierend auf Neuronale Netze (NN) zu revolutionären Fortschritten in der Materialsimulation geführt. In der Schlussphase des Projektes D3PO wurde im Labor für Modellbildung und Simulation bereits ein NN-basiertes Modell von ferroelektrischem ZrO2 entwickelt, mit dem bisher nicht zugängliche Materialeigenschaften simuliert werden konnten. Dabei kann der ca. 10nm große Kondensatormodul in voller Größe simuliert werden.

In dem Projekt „Strain and Interface Design for the Optimization of Ferroelectricity in the Hf1-xZrxO2 Material System (SIDFEM)” wird diese Arbeit zum einen auf das Material HZO in Kombination mit der Elektrodenmaterial Titannitrid (TiN) verallgemeinert, zum anderen werden neuere Entwicklungen in der Simulation wie aktuelle Dichtefunktionale und neuartige NN-Strukturen zur Verbesserung der Genauigkeit eingeführt. Die Modellentwicklung kann sich dabei auf das parallellaufende Projekt KI-Speed stützen, wo diese Methoden für das Materialsystem Siliziumcarbid (SiC) und Siliziumdioxid (SiO2) angewendet werden.

Mit den verbesserten Modellen werden gemeinsam mit dem Projektpartner Namlab / TU Dresden Materialien und Kondensatormodule für die oben angesprochenen Bauelemente entwickelt. Dabei werden folgende Ergebnisse erarbeitet:

- WP1: Experimentelle Kenntnisse und Modellverständnis der sauerstoff-, dicken- und dotierungsabhängigen strukturellen Eigenschaften von laminierten Hf1-xZrxO2-Dünnschichten.

- WP2: Experimentelle Kenntnisse und Modellverständnis solcher Filme auf verschiedenen Elektroden, einschließlich Zwischenschichten.

- WP3: optimierte Kondensatoren für neue Speicher- und Bauelementanwendungen und Modellverständnis der Prozessfenster.

Besonders im Fokus sind mehrstufige Polarisationsumschaltungen bei unterschiedlich Stress-belasteten HZO-Dünnschichten. Die nahezu allmähliche und nicht flüchtige ferroelektrische Umschaltung wird zur Nachahmung der synaptischen Belastung in neuromorphen Computergeräten genutzt. Wichtige Eigenschaften sind die Fähigkeit, viele Polarisationszustände mit großer Retention zu bilden und die Polarisation zu löschen.

Die Simulationsarbeiten an der Hochschule München werden mit Rechenressourcen des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) KI-Cluster, des LRZ-Linux-Clusters und des LRZ-SuperMUC sowie eigenen vorhandenen Rechenressourcen durchgeführt. Die Trainingsdatensätze werden auf dem LRZ SuperMUC erzeugt.

Project funding

Addressed sustainability goals (SDGs)